Muad'Dib

.:.Carpe.Diem.:.

Dabei seit: 12.06.2007

Beiträge: 9.113

Herkunft: 51°N/11.5°E Jena/Thuringia

|

|

Graviationswellendetektoren: Viel mehr Genauigkeit für neue Aufgaben Graviationswellendetektoren: Viel mehr Genauigkeit für neue Aufgaben |

|

Die Gravitationsforscher nutzten die Pause seit August 2016 nicht nur zur Aufrüstung ihrer Anlagen, sondern haben weitere Auswertemöglichkeiten gefunden

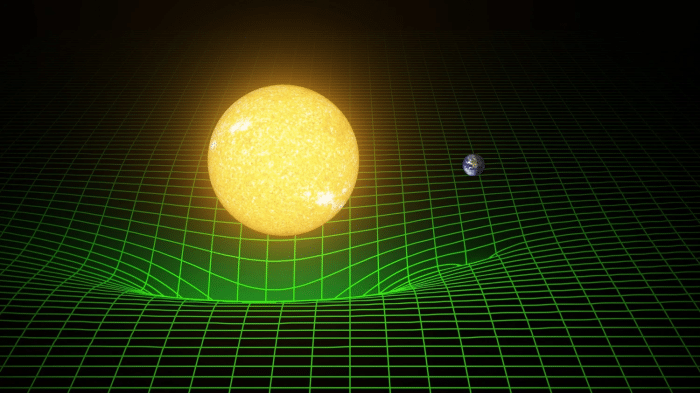

Während die experimentellen Wissenschaftler kurz vor dem Start der nächsten Messphase O3 der Gravitationswellendetektoren stehen, haben die Theoretiker bereits neue Einsatzmöglichkeiten für die verbesserten Detektoren der drei Interferometer der LIGO Scientific Collaboration ausgetüftelt: Diese können nämlich nicht nur als Messinstrument für miteinander kollidierende schwarze Löcher und Neutronensterne dienen, sondern auch Informationen auswerten, die die Gravitationswellen auf ihrem Milliarden Jahre langen Weg quer durchs Universum "gesammelt" haben. Das haben die südkoreanischen Wissenschaftler Sunghoon Jung und Chang Sub Shin in den Physical Review Letters beschrieben (auf arxiv). Es handelt sich um ein erhebliches Update ihrer Arbeit, die sie schon vor einem Jahr veröffentlicht hatten.

Ähnlich wie in der optischen Astronomie kann man aus Störungen und Frequenzverschiebungen auf kosmische Ereignisse schließen, etwa auf kosmische Scherung durch Gravitationslinsen. Diese können durch verdichtete dunkle Materie oder größere schwarze Löcher verursacht sein. So bei Massen zwischen 10 und 100.000 Sonnenmassen hat man eine gute Chance in zukünftigen aLigo-Messergebnissen ("advanced") fündig zu werden, indem man die Frequenzen der empfangenen Signale, der "Chirps" auswertet.

Solche schweren schwarzen Löcher vermutet man in den Zentren der Galaxien. Womöglich könnten Messungen mit Gravitationswellen auch helfen, die Hypothese von der Existenz ursprünglicher, primordialer schwarzer Löcher zu belegen oder zu widerlegen. Das sind schwarze Löcher, die schon bei der Geburt des Universums, beim Big Bang, entstanden sein könnten.

Ein mindestens dreifach besseres Signal- und Rauschverhältnis als bislang wird man dazu schon brauchen, so die koreanischen Wissenschaftler. Die Zeichen dafür stehen gut, denn nach längerer Update-Pause ist es jetzt so weit: die Wissenschaftler der LIGO Scientific Corporation stehen kurz vor dem Start der dritten Messphase O3. Die Testläufe (Engineering Runs) mit der nunmehr erheblich verbesserten Hardware sind weitgehend abgeschlossen. Nur noch Testlauf 14, dann soll's losgehen. Ein Jahr lang wird jetzt gemessen – dann ist die nächste Aufrüstphase dran.

Letzter Testlauf

Vor allem das französisch-italienische Team am VIRGO-Interferometer bei PISA ist gut dabei und trumpft fast täglich mit neuen Spitzenwerten der Empfindlichkeit ihrer Messinstrumente auf, was sie stolz unter #O3iscoming auf Twitter zwitschern. 54 Mpc (BNS) waren es zuletzt, Bei der vorherigen O2-Phase lagen sie in der Testphase noch bei 10 Mpc, erreichten dann im regulärem Betrieb im Schnitt 26 Mpc.

In Analogie zu ihren optischen Kollegen drücken auch die Gravitationswellenforscher die Empfindlichkeit ihrer Anlagen in MegaParsec (Mpc) aus, also mit einer Entfernung zu den zu beobachtenden kosmischen Dingen, die man noch vermessen kann; hier also von binären Neutronensternen (BNS) oder schwarzen Löchern (BBH). Ein MegaParsec entspricht dabei einer kosmischen Entfernung von 3,26 Millionen Lichtjahren.

Die Erfolgsmeldungen von VIRGO bringen natürlich die US-Kollegen in Hanford/Washington und Livingstone/Louisiana ein wenig unter Druck. Die lagen in Messphase O2 schon bei 78,5 Mpc (BNS) und müssten jetzt eigentlich deutlich über 100 Mpc kommen. In Livingstone schafften sie das auch (bis 120 Mpc), nur in Hanford hing man bislang zurück – doch Anfang Februar wurde gemäß Twitter in der „Pre-O3 squeezing night“ offenbar auch hier gejubelt.

Und auch aus Japan erreichte Mitte Januar frohe Kunde. Der dort aufgebaute KAGRA wird nach einem Zwischenbericht der Forscher wohl schon Ende dieses Jahres die reguläre Mitarbeit als vierter im Bunde aufnehmen können und nicht, wie es bislang hieß, erst im nächsten Jahr.

Seit August 2017 läuft bei der LIGA-Collaboration die Aufrüst- und Umbauphase. Die Anzahl und Empfindlichkeit der Detektor-Kanäle wurde erhöht und die operative Laserleistung von zuvor 20 auf etwa 50 bis 60 Watt gesteigert. Insbesondere kam als Neuerung sogenanntes gequetschtes Laserlicht hinzu, mit dem man eine wichtige Rauschkomponente, das Quantenrauschen, deutlich vermindern kann.

Es wird schon für die nächste Phase nach O3 ab etwa 2021 geplant, mit Empflinglichkeitswerten von bis zu 200 Mpc

Deutsche Quetschtechnik

Laser- und Quetschtechnik der LIGO-Collaboration stammen aus Hannover aus einer Zusammenarbeit des Max Planck Instituts für Gravitationsphysik (Albert Einstein Institut, AEI), der Leibniz-Universität und dem Laser Zentrum Hannover (LZH). Am Rande der Stadt betreibt man auch einen kleineren Detektor mit 600 Meter langen Armen (GEO600), der zwar gut ist zum Entwickeln und Testen der Hardware, der aber bei den Messungen mit der Empfindlichkeit der großen LIGO-, VIRGO- und KAGRA-Detektoren nicht mithalten kann.

GEO600 feierte unlängst seinen 25. Geburtstag – und die Verantwortlichen, die damals die schon zugesagten Gelder für einen weit größeren Detektor gestrichen hatten, dürften das jetzt sicherlich bereut haben. So haben sie dafür gesorgt, dass deutsche Forscher bei den Messungen selber nur Zaungäste sind. Immerhin betreibt man hier aber den größten Rechner in der LIGO-Collaboration, wertet die meisten Daten aus und übernimmt in der amerikanischen Nacht die Aufsicht über die LIGO-Anlage – und so haben sie auch in Hannover als erste die Gravitationswelle "gesehen".

Und nach den großen Erfolgen der Gravitationswellenforschung der vergangenen Jahre samt Nobelpreis steht ein anderes noch weit kühneres Projekt aus Hannover an, das von Prof. Danzmann und seinem Team entwickelte Weltraum-Interferometer LISA mit mehrere Millionen Kilometer langen, virtuellen Armen. 2012 hatte die ESA noch ein anderes Projekt vorgezogen, doch nun steht LISA als Hauptprojekt auf dem Plan und zwar nicht in der nach dem NASA-Ausstieg angepeilten gekürzten Version, sondern wie ursprünglich geplant, mit drei Satelliten und mit 5 Millionen Kilometer langen „Armen“.

Ein Test vor zwei Jahren mit einer kleinen Raumsonde "LISA Pathfinder" verlief äußerst erfolgreich. Mit LISA wird man ganz erheblich höhere Empfindlichkeiten bekommen – da stört auch kein rumpelnder Laster in 100 Kilometer Entfernung – und laufend Gravitationswellen messen können. Schade nur, dass man bis 2034 auf LISA warten muss. (as)

Quelle: https://heise.de/-4301645

__________________

| Multifeed Triax Unique 3°e>28°e & motorized FiboStøp120/90/75/55 |

|| VU+ Solo 4K & Blindscan|Mio 4K|Denys H265|S3mini|X-xx0|DVB-Cards ||

Ich bremse nicht für Schnarchroboter. ®²º¹³ Muad'Dib

Alle meine posts stellen meine persönliche und freie Meinungsäußerung dar.

|

|